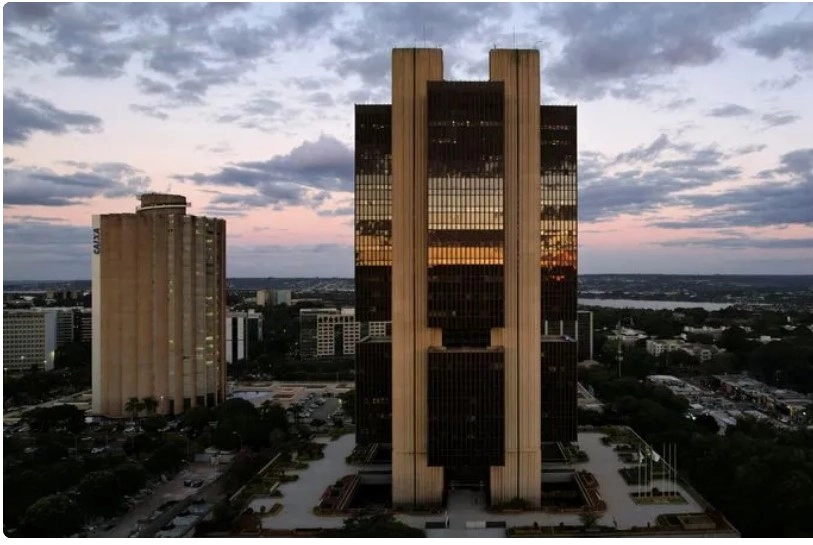

O Brasil hoje é a décima maior economia do mundo. Não é um país periférico no sistema financeiro internacional. É uma economia complexa, integrada e relevante — e isso impõe responsabilidades institucionais. O Banco Central do Brasil supervisiona um sistema bancário com algo entre R$ 15 e 18 trilhões em ativos, regula um mercado de crédito que ultrapassa R$ 5,5 trilhões, administra quase R$ 2 trilhões em reservas internacionais e garante o funcionamento de um sistema de pagamentos por onde passam mais de R$ 150 trilhões por ano. Também monitora mercados de derivativos com exposições superiores a R$ 50 trilhões e regula o câmbio que movimenta entre R$ 6 e 8 trilhões anualmente. Isso não é detalhe técnico. É a infraestrutura do dinheiro no país.

Entre as dez maiores economias do mundo, a independência do Banco Central não é exceção — é regra. Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Japão, Canadá, Coreia do Sul e Austrália adotam modelos em que a política monetária é protegida do ciclo eleitoral. Não por ideologia, mas por aprendizado histórico. As grandes economias entenderam que moeda não pode ser instrumento de governo de ocasião.

No outro extremo estão os países que optaram por submeter seus Bancos Centrais ao poder político. Argentina, Turquia e Venezuela são exemplos recentes de como a interferência direta na política monetária cobra um preço alto: inflação persistente, fuga de capitais, desvalorização cambial e perda de confiança. Não é coincidência. É padrão.

Diante desse contraste, a pergunta correta não é se o Banco Central deve ser independente. A pergunta é se o Brasil — uma das dez maiores economias do planeta — pode se dar ao luxo de ignorar essa evidência histórica.

No passado, a resposta já foi dada — e o custo foi alto. Rio de Janeiro, 1945. O país saía do Estado Novo tentando se reorganizar institucionalmente, mas carregava um problema explosivo: não havia controle claro sobre a moeda, o crédito e o sistema financeiro. O Banco do Brasil acumulava funções demais. Era banco comercial, financiador do governo e, na prática, uma autoridade monetária informal. A confusão não era exceção. Era o modelo.

Foi nesse ambiente que surgiu a SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito. Ela não era um Banco Central, mas representava o reconhecimento de que misturar política, gasto público e controle da moeda tinha custo econômico real. O problema é que a SUMOC nasceu sem autonomia. Subordinada ao governo, sem instrumentos e sem poder para dizer não, ela regulava no papel enquanto a política decidia na prática.

O resultado foi previsível. O país crescia, se industrializava e investia, mas financiava esse avanço com emissão de moeda, endividamento e improviso institucional. A inflação deixava de ser exceção e passava a fazer parte da paisagem. A lição era clara: organizar o sistema financeiro sem blindar a política monetária da política partidária não funciona.

Esse aprendizado levou à criação do Banco Central do Brasil, em 1964. Não foi um gesto ideológico. Foi uma tentativa de impor limites. Ainda assim, o Brasil precisou viver a hiperinflação dos anos 1980 para entender, de forma definitiva, o custo social de uma moeda desprotegida. Quando o dinheiro perde valor, quem paga a conta primeiro é sempre quem tem menos.

O Plano Real, em 1994, não foi apenas um plano econômico. Foi um pacto institucional. A inflação saiu do centro da vida cotidiana porque a política monetária ganhou previsibilidade, credibilidade e algum grau de proteção contra o calendário eleitoral.

Décadas depois, a autonomia formal do Banco Central, aprovada em 2021, foi menos uma inovação e mais uma vacina tardia. O país transformou trauma histórico em regra e tentou aprender com os próprios erros. Em um sistema financeiro complexo e concentrado, episódios recentes — como as discussões em torno do Banco Master — ajudam a ilustrar por que essa blindagem importa. Não se trata de um caso isolado, mas de um lembrete de que supervisão firme, técnica e livre de pressões políticas é o que impede problemas pontuais de se transformarem em crises sistêmicas.

Sem um Banco Central independente, situações assim tenderiam a seguir o roteiro conhecido da história brasileira: hesitação regulatória, interferência política, decisões tardias e custo social elevado. Foi exatamente esse tipo de ambiente que marcou o período da SUMOC, quando a autoridade monetária existia no papel, mas não tinha força para agir no tempo certo. A independência não elimina riscos, mas reduz drasticamente a chance de improviso, omissão e captura.

É por isso que tratar a independência do Banco Central como luxo tecnocrático é um equívoco. Independência custa. Custa agir antes da crise virar manchete. Custa contrariar interesses poderosos. Custa tomar decisões impopulares quando o silêncio seria mais confortável. Mas é esse custo que separa sistemas financeiros estáveis de países que repetem, indefinidamente, os próprios erros.

Mas a história brasileira — e a experiência internacional — mostram que mais caro do que pagar o custo da independência é abrir mão dela. Proteger o Banco Central significa blindar um sistema bancário trilionário, um mercado de crédito que sustenta empresas e famílias, reservas internacionais que funcionam como seguro contra crises externas e um sistema de pagamentos por onde passa praticamente toda a atividade econômica do país.

A independência do Banco Central custa isso. Custa cuidar de R$ 18 trilhões em ativos bancários, de mais de R$ 5,5 trilhões em crédito, de quase R$ 2 trilhões em reservas e de um sistema que movimenta mais de R$ 150 trilhões por ano. Não é pouco. Mas é exatamente esse custo que separa economias estáveis de países que transformam a moeda em arma política. O Brasil já percorreu esse caminho. E sabe onde ele termina.

FONTE-CNN